人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ブログ/お知らせ

- 春の七草を紹介しまーす☆

「もう~いくつ寝ると お正月」、あと10日ほどで平成24年から平成25年(巳年)と年が替わります。

その前に子供たちには待ちに待ったクリスマスがやってきますね。

それでは、ここで春の七草を紹介します。

まず、春の七草(七種)とは次の7種類の植物です。

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、を春の七草と言います。

この七草を使って毎年1月7日に食べるのを「七草がゆ」と言います。

また、1月7日は人日(じんじつ)の節句と言われ端午や七夕などの五節句のひとつといわれております。

なぜ、七草がゆを食べるのかというと、春の七草にはそれぞれにビタミンも多く含まれ、それぞれがもっている効用も下記のとおりです。

○セリ……鉄分が多く含まれ、増血作用がある

○ナズナ……解熱作用があり、尿の出をよくする

○ハコベラ……たんぱく質が多く含まれ、ミネラルや他の栄養がある

○スズナ・スズシロ……消化酵素である「ジアスターゼ」が含まれ、消化を促進する

というように、七草がゆを食べると、おせち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補う効果があります。

皆さん、来年(平成25年)1月7日は七草がゆを食べましょう。

- 来年(平成25年)2月より企画展示のテーマが入れ替わります

現在、企画展示室で紹介しておりますテーマは『滋賀の家伝薬』と題して紹介展示をしておりますが、次回、平成25年2月より『甲賀の神社・仏閣』と近江の代表的な製薬会社として『近江兄弟社』をパネルと製品により紹介いたします。

是非お越しください。スタッフ一同お待ちいたしております。

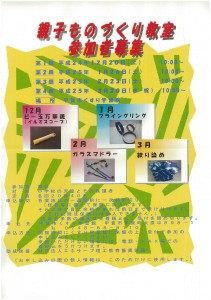

- 親子ものづくり教室 参加者募集

親子ものづくり教室に参加してみませんか

第1回 平成24年12月22日(土) イルミスコープ(ビー玉万華鏡)づくり 10:00~

第2回 平成25年 1月26日(土) フライングリングづくり 10:00~

第3回 平成25年 2月23日(土) ガラスマドラーづくり 10:00~

第4回 平成25年 3月20日(水・祝) 絞り染め 10:00~

上記のとおり4回シリーズで開催いたしますので、多くの方のご参加をお待ちいたしております。

◎参 加 費 無 料

◎対 象 小学校の児童とその保護者

◎場 所 甲賀市「くすり学習館」

◎申込締め切り 各実施日の一週間前に一次締め切り(けが等に備えて保険に加入します)

それ以降定員に余裕があれば前日まで受付ます(それ以降は保険には加入できません)

◎申 込 先 甲賀市「くすり学習館」 甲賀市甲賀町大原中898-1

℡:0748-88-8110 FAX:0748-88-3154

◎申込方法 開館時間に「くすり学習館」にご来館の上、受付で参加の申し込みをしてください。

来館いただけない場合は、電話・FAX 等での仮申込を受け付けます。

※ (お申込の際の個人情報は、このためだけに使用します)

- 秋の七草を紹介しまーす☆

暦の上では8月7日は立秋でしたが、まだまだ猛暑が毎日続いております。皆様夏バテせずにがんばっていらっしゃいますか?

ここで秋の七草を紹介しまーす。「春の七草」と「秋の七草」の基本的な違いは、春の七草は食べるものですが、秋の七草は目で見て楽しむことを主に選ばれていると言われています。秋の七草の中にも根や葉などを薬用にするものもあるようです。

◇萩(ハギ) ◇豆(まめ)科

◎自生、特徴

萩といえば山萩(やまはぎ)を指し、日本各地の山野でごく普通に見られ、夏から秋( 8~9月 )にかけてピンク色、または白色の花を咲かせ、その花は豆のような蝶形花。

◎薬用部位と薬効

根を煎じて、めまいやのぼせの薬にする。

◎名前の由来、その他

地上部は一部を残して枯死するため、毎年新しい芽を出すことから「はえぎ(生え芽)」となり、次第に「はぎ」に変化したようです。

◇桔 梗(キキョウ) ◇キキョウ科

◎自生、特徴

山野の日当たりのよい草地などに自生し、庭などにも植栽されています。茎は高さ30~100cm、葉の裏面は白色を帯び、縁には細かい鋸歯(のこぎりば)があります。花は8~9月に5裂で茎頂に一つだけ、紫色または白やピンク色の花が横向きに咲き、花壇、切り花、鉢植え用と幅広く観賞してもらえます。

◎薬用部位と薬効

秋に根を掘り、乾燥したものが薬用にする桔梗根(ききょうこん)です。去痰や排膿を目的に漢方薬に処方されます。桔梗根として根のコルク層を除去したものを用いたこともあるそうですが、薬効成分がその部分に多く含有されていることが明らかとなり、今ではそのまま乾燥して用いているそうです。

◎名前の由来、その他

秋の七草の一つで、若芽や根も食用とされますが、食用にする場合特に根はサポニンが多く含有されているので、よく水に晒して用います。名前の由来は漢名の桔梗をキチコゥと読みそれがキキョウになったとされています。

◇ク ズ ◇マメ科

◎自生、特徴

町内のいたる所に見られ、秋の七草の一つです。新芽は4~5月頃に出ますが、蔓性(つるせい)の茎でどんどん四方に広がり、茎から方々に根が出て、またそこから四方に広がるという大変繁殖力の強い植物であります。7~9月初旬に紫色の房状の花が開花し良い香りをさせています。花は葛花(かっか)とよばれます。

◎薬用部位と薬効

根の肥大部を秋~晩秋に掘り、乾燥させたものが生薬の葛根です。“葛根湯”(かっこんとう)で有名な漢方薬に処方され、初期の風邪による肩こり、悪寒また鼻づまりに用いられます。また真の葛澱粉はこのクズの根を粉砕し、水で洗い出し沈殿したのが澱粉です。今でも吉野葛は製造されております。

◎名前の由来、その他

吉野の国栖(くず)村の人がクズから澱粉を作り、都へ売りに出たことからクズの名前となったそうです。また、この蔓(つる)から繊維をとり、葛布として衣服としたことも知られております。

◇藤 袴(フジバカマ) ◇キク科

◎自生、特徴

キク科の多年草で、河川敷や堤防など湿気のすこし多い場所に生えます。7~10月頃に白からピンク、藤色と変異があり美しい小さな花です。草丈は80cmぐらいで群落をつくると大変綺麗です。葉は柄がほとんどなく3~4枚輪生します。しかし、野生のものは数が減ってきています。

◎薬用部位と薬効

桜餅のような香りがし、平安時代の女性は、茎や葉っぱを干し、それを水につけて髪の毛を洗ったそうです。また、芳香剤や防虫剤、お茶等に利用しました。

◎名前の由来、その他

花が藤色、花弁が袴(はかま)の形をしているところからです。

◇女郎花(おみなえし) ◇オミナエシ科

◎自生、特徴

沖縄を除く日本全土、日当りの良い山野の草地に生え、多年草で高さ1mぐらいで茎はまっすぐに立ち茎の上方で分岐し、8~10月の初秋に茎の上部の枝分かれした先に多数の黄色く小さい花を咲かせます。花には腐臭(悪臭)がするので切り花として活けるには少なめにするほうがよい。

◎薬用部位と薬効

花の美しさとはちがい、草や根を乾燥させると醤油(しょうゆ)の腐敗したような臭いがするそうです。そして根茎を乾燥したものを敗醤(はいしょう)といって漢方薬として用います。腫れ物の解毒、利尿を目的に使用され、抗炎症作用、解毒、浄血作用を期待して腸炎などの腫瘍、腫れ、婦人病に用いられます。

◎名前の由来

美女を圧倒するほど美しいという意味で「女圧し」(おみなえし)が語源だとも言われ、オミナには「女、美人、佳人、娘子」という字があてられ、エシは“なるべし”でいずれも美しい優雅な女性の姿を思わせる文字だそうです。だから、「女郎花」(おみなえし)は「美しい女性に似た花」という意味だそうです。

◇尾 花(オバナ)(すすき) ◇イネ科

◎自生、特徴

日当りの良い草地、山野などいたるところに8~10月に咲き、風になびく優美な姿は日本代表の身近で美しい秋の花と言われます。草丈は1.5mぐらいです。

◎名前の由来、その他

ススキは花穂が獣の尾に似ていることから「尾花(おばな)」というそうです。また、ススキの「スス」は、まっすぐにすくすく立つ草のことを表しているそうです。屋根材や、炭俵用、家畜の飼料用などとして利用されます。

◇撫子(なでしこ) ◇ナデシコ科

◎自生、特徴

山野、高原どこででも見かけるが、どちらかといえば日当りのよい明るい草原に6~11月頃にかけて開花し、変異で白い花も咲くがピンク色の可憐な花が咲き、花の縁が細かく切れ込んでいます。草丈は60cmまでで香りも優雅で日本女性の清楚な美しさはこの花の代名詞ともいわれています。

◎名前の由来、その他

わが子を撫(な)でるようにかわいい花であるというところからこの名前になったようです。

以上、秋の七草を紹介しました。

- 身近な薬草の紹介 ②

前回は万葉集でおなじみの「アカネ」と「ムラサキ」の薬草を紹介しました。

人類の祖先はすでに250万年くらい前に誕生してたとされます。火の利用を知る前は野獣と変わらない食生活で、しばしば胃腸障害に苦しめられたことは想像されます。火を使い、食物を煮たり焼くことで殺菌、殺虫、また消化しやすく調理することも覚えていったと考えられます。野生の草木や果実、根などいわゆる草根木皮を採取して食する中で下痢や嘔吐時に毒性のために死亡するといった事態も経験しました。このようなことがありながら、人にとって有害なもの、無害なもの、口当たりがよく芳香のするものなど学習していきました。いわゆる生薬(しょうやく)の知識が少しずつ蓄積され、伝承されていったと考えられます。

◇ ゲンノショウコ ◇ フウロソウ科

◎自生、特徴

山野の道端など、どこにでも見られる多年草である。夏から秋に1~1.5cmほどの赤や白の花を咲かせる。柄の先に2個ずつ花がつき、花弁に5本の紅脈があるのが特徴。花の下の萼(がく)を残して花弁は落ち、果実は熟すると開裂して種子を飛ばす。その形が御輿に似ているためにミコシグサともいわれる。

◎薬用部位と薬効

開花期の地上部を採集し、乾燥させたものが生薬の現証拠(げんのしょうこ)である。下痢止めによく用いられる。1回15g程度を煎じる。湿布やかぶれにはこの煎じ液を冷やし、ガーゼや脱脂綿に浸して患部をよく洗う。浴用剤としてもよい。

◎名前の由来、その他

“現の証拠”でよく効くことに由来する。中国の老鸖草(ろうかくそう)といわれるものとは基源となる植物が少し異なる。また葉の形が猛毒のトリカブトに類似しているので、よく地上部を観察して採集するようにしたい。

◇ センブリ ◇ リンドウ科

◎自生、特徴

日当たりのよい草地に自生する。高さ10~40cmで茎葉は対生し、1~4cm一脈で無柄である。8~11月に茎や枝の花柄上に5弁(5深裂)で紫色のすじの入った淡黄色の花を咲かせる。

◎薬用部位と薬効

花期の全草を採集し、日陰で乾燥したものが生薬の当薬(とうやく)、千振(せんぶり)である。0.05~0.1gを煎じて、また粉末のどちらでも胃腸病や食べ過ぎなどに用いられる。

◎名前の由来、その他

名前はいずれもこの薬草の特徴からきている。よく効く当(まさ)に効く薬で当薬、千回振り出しても苦いからセンブリである。西欧でもゲンチアナ根(YellowGentian)は胃腸薬として用いられるが、センブリの仲間である。

◇ ドクダミ ◇ ドクダミ科

◎自生、特徴

日陰によく生育する上に、特有の臭気が生の葉や茎にあるのでよく知られている。6~7月に花茎を伸ばし、4弁に見える白い花を咲かせる。白い4弁は総苞片(そうほうへん)で、花はその中にある。

◎薬用部位と薬効

花期の地上部を刈り取り、乾燥させたものがジュウヤク(重薬、十薬)である。高血圧や利尿剤として1回5~10gを煎じて服用する。また生薬を火であぶり、腫れ物に貼ったり、生薬の搾り汁を虫刺されにつけたりいろいろと使用される。中国では魚腥草(ぎょせいそう)という名前で用いられている。

◎名前の由来、その他

薬効が多いことから重薬、十薬となった。ドクダミは“毒痛み”からきている。葉は食用として天ぷらや湯がいてお浸し、油炒めなどにも用いられる。