このページの先頭

人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ホーム > ブログ

ブログ/お知らせ

- 油日児童クラブの皆さんが兵糧丸づくりに挑戦してくれましたよ!!

平成25年8月28日(水)、4~5日前の暑さとは少し和らぎ、油日児童クラブ1~3年生と先生の29名が「くすり学習館」に来られ、昔忍者が携帯食として持ち歩いていたという「兵糧丸」をみんなで楽しく作っていただきました。

見学時も説明にしっかり耳を傾け、質問に対しても大きな声で答えてくれるのですごくうれしかったです。

また、兵糧丸作りも児童たちは興味しんしんで、すごく楽しそうに薬研(やげん)を使って材料を粉にし、丸める時も大きかったり小さかったりと、それぞれが個性をだして楽しく丸めていました。

そして、出来上がった兵糧丸を蒸して、試食した時も「おいしい、おいしい、もっと食べたい」と、アッという間に完食でした。

「くすり学習館」の近くの児童クラブなので、その日の夕方に各児童からお礼状をいただきました。

数点紹介しましょう。

◎「きょうは、いろいろなたいけんをさせてくださってありがとうございました。とても楽しかったです。むかしはこうやってくすりを作っていたんだということがよくわかりました。

丸薬づくりでは、少しむずかしかったけれど、すっごく楽しかったよ。見た目は少しあれだったけど、とーってもおいしかったです。」3年生

◎「今日はいろいろとありがとうございました。いろいろなたいけんがべん強になりました。わたしは3年生の社会見学でいったことがありますが、丸薬づくりが大好きなので行けてとってもよかったです。甲賀市は薬とにんじゃがゆうめいだからすごいと思いました。なぜかというと、ゆうめいなことがあるとそのちいきがもっとゆうめいになると思うので、とてもよいと思いました」3年生

◎「今日はありがとうございました。がんやくを作っておいしかったです。見学もできてよかったです。またよろしくおねがいします。」2年生

◎「きょうは、くすりをつくらしてもらってありがとうございました」1年生

◎「今日一日ありがとうございました。にんじゃがたべていたたべものを手でつくりました。さいしょはおいしいかわからなかったけど、たべたらすごくおいしかったです。」2年生

◎「ぼくは今日、くすり学習館に行きました。学どうから歩きました。休けいは1回でした。そしてくすり学習館についてあいさつをしました。中はとてもすずしかったです。むかしのいろんな道具がありました。つぎに薬を作りました。作る前に手をきれいに洗いました。まずざいりょうを細長くしてつぎにカットして、それを丸めてさいしゅうてきに、むして食べました。」2年生

まだまだいっぱいお礼状をいただきましたが、みんな「くすり学習館」に行ってよかったと言ってもらえたのですごくうれしいです。また、来てくださいね。お待ちいたしております。

- 秋の身近な薬草の紹介 ⑩

暦の上では8月7日は立秋で~す。 エ~ッ、この暑さはなんなの?きょうは平成25年8月11日だけど連日、日本列島が猛暑・猛暑・猛暑で茹だっていま~す。昨日も全国的に晴れて厳しい暑さとなり、甲府市・四万十市では40.7度を観測し、東北から九州まで広い範囲で40度近い気温となり今夏最多となったそうです。この暑さはまだ1週間ぐらい続くそうですよ。これに伴い熱中症で病院搬送が相次ぎ、たいへんな事ですね。気象庁は「高温注意情報」を発表し、小まめな水分補給や冷房の適切な使用で熱中症に注意するよう呼び掛けています。 ~みなさん、くれぐれも注意してくださいね~

それでは、「秋の身近な薬草の紹介」⑩を紹介しましょう。

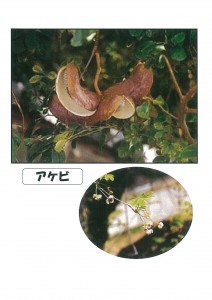

◇アケビ ◇(アケビ科)

◎自生、特徴

各地に自生する蔓性落葉樹です。4月頃に淡紫色の花をつけます。秋に果実が成熟してくると開裂します。小葉が5枚あるのがアケビとゴヨウアケビで、3枚あるものがミツバアケビですが、ゴヨウアケビとミツバアケビの花の形質は似ています。

◎薬効部位と薬効

蔓性の茎を木通(もくつう)として主に利尿剤(体内の水の巡りをよくする生薬)として用いていますが、中国の木通とは基源植物を異にします。新芽は湯がき食用とします。また果皮も同様に食用にできます。

◎名前の由来、その他

果実が秋に開裂することから開実(あけみ)とされました。また木通は体内の水の巡りを通じさせることよりきているといわれています。

◇カラスウリ ◇(ウリ科)

◎自生、特徴

雌雄異株なので果実のならない株もあります。林の縁や藪など他の木につたって伸びる蔓性の多年草で、8~9月の夕方に白い花を開花させるが、朝までにしぼみます。全草に細毛があります。秋に熟す果実は特徴的です。

◎薬用部位と薬効

根を秋に掘り、乾燥したものが生薬の王瓜根(おうかこん)です。漢方薬では黄疸や出血、また利尿、催乳効果を期待して用いられます。

◎名前の由来、その他

食用とならない瓜ということでカラスウリとなったそうです。

◇カワラヨモギ ◇(キク科)

◎自生、特徴

河原や砂地などの場所を好み自生します。9月頃の花穂をつけた時期には1mくらいになります。根部から多数の茎が、やや下の方は木質化して生育します。晩秋には地下部は枯れ、若苗が白身を帯びた緑色で越冬します。ヨモギと異なり、糸状葉です。

◎薬用部位と薬効

9月頃花穂を集め乾燥したものが生薬の茵蔯蒿(いんちんこう)です。黄疸に有効な漢方処方に配合されます。含有されているクマリンは胆管や血管を拡張する効果があります。

◎名前の由来、その他

主として河原に生育するヨモギというところからきています。

◇シソ ◇(シソ科)

◎自生、特徴

古くに日本へ渡来したものと考えられ、野性化したものも方々で見られますが栽培もされています。全草に特有の香りがあり、判別しやすいです。四角い茎の上部で分化し、多くの葉をつけます。葉は長柄があり、毛はほとんどなく、周囲はノコギリ状に切れ込んでいます(鋸歯があります)。初秋に頂端や茎端に紅紫から白い花を咲かせます。アントシアン系色素の有無で青ジソ、赤ジソに分かれます。

◎薬用部位と薬効

薬用には赤ジソの葉を用います。種子を蘇子(そし)といいます。発汗、解熱、鎮痛あるいは鎮咳効果を期待して用いられます。また、漢方薬では重要な気剤で、気の巡りをよくする生薬の一つです。

◎名前の由来、その他

漢名紫蘇(zizu)の転訛。シソには気を巡らせ蘇生する力があるといわれ、蘇の名前がついているとされます。

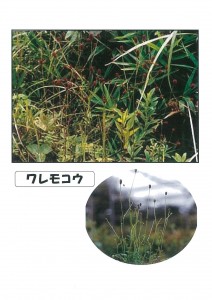

◇ワレモコウ ◇(バラ科)

◎自生、特徴

8~10月頃、枝先に小さな暗い赤色の花弁のない花をつけます。地下に根茎を有し、多年草です。葉は根から出るものも、茎から出るものも多くは5対ぐらいで長さ3~5cmです。

◎薬用部位と薬効

根茎を乾燥したものが生薬の地楡(ちゆ)です。漢方薬では止血剤として用いられます。

◎名前の由来、その他

日本名は吾木香、我毛香、吾亦紅などとされますがよくわかりません。新芽や若葉は食用とされることもあります。

- 「歩け!GOMA」のGOMA♀ちゃんが甲賀にやってきたよ~~~

平成25年7月5日(金)に、ZTV『歩け!GOMA』のGOMA♀ちゃん(彦根市出身のシンガーソングライター)が忍者になって甲賀市「くすり学習館」にやってきたよ!!!

メッチャ気さくな可愛い子で楽しいロケでした。

まず、館内の常設展示室で忍者と薬の関連性をお話し、案内させてもらいました。続いて体験学習室で昔忍者が携帯食としていた兵糧丸をつくる過程の材料を、薬研を使って細かく(粉砕)していただきました。

時間があれば引き続き兵糧丸を作って食べてもらいたかったんだけど、あいにく時間の関係で兵糧丸は作ってもらえませんでした。

次回は、是非とも兵糧丸を作って食べてほしいと思います。

常設展示室の案内

薬研にかける材料を調合

頑張って材料をすり潰していま~す。

いよいよ薬研を使っての材料が出来上がりました。

この放送(放映)はケーブルテレビ ZTV彦根放送局から8月1日以降に放送されるみたいです。「アイコムこうか」でも放送されるそうです。機会があれば見てください。

このあと、「くすり学習館」を背に忍術村で忍者の修行に行かれました。

GOMA♀ちゃ~ん、また来てくださいね~~。お待ちしてま~す。

- 夏の身近な薬草の紹介 ⑨

最近のゲリラ豪雨というか集中豪雨は各地で大変な被害を及ぼしていますね。それに伴い気象庁では平成25年8月30日に「特別警戒警報」の運用開始する予定になったようです。

「今までに経験のない大雨」、私たちの地方でもあり得るかも知れないですね。数十年に一度しかないような非常に危険な状況だそうです。

命の危険が差し迫り、命を守るための警報が「特別警戒警報」で「警報」の発表基準をはるかに超える豪雨や地震による大津波等が予想される場合に「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。

「特別警報」がでた場合は、非常に危険な状況にありますので、周囲の状況や自治体の指示に従い速やかに命を守るための判断をし、行動を起こしたらいいと思います。

それでは、「夏の身近な薬草の紹介」最後の⑨を紹介しましょう。

◇センブリ ◇(リンドウ科)

◎自生、特徴

日当りのよい草地に自生する。高さ10~40cmで茎葉は対生し、1~4cm一脈で無柄です。8~11月に茎や枝の花柄上に5弁(5深裂)で紫色のすじの入った淡黄色の花を咲かせる。

◎薬用部位と薬効

花期の全草を採集し、日陰で乾燥したものが生薬の当薬(とうやく)、千振(せんぶり)です。0.05~0.1gを煎じて、また粉末のどちらでも胃腸病や食べ過ぎなどに用いられます。

◎名前の由来、その他

名前はいずれもこの薬草の特徴からきています。よく効く当(まさ)に効く薬で当薬、千回振り出しても苦いからセンブリです。西欧でもゲンチアナ根(Yellow Gentian)は胃腸薬として用いられますが、センブリの仲間です。

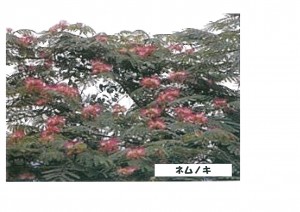

◇ネムノキ ◇(マメ科)

◎自生、特徴

原野や林の中に生え、高いもので10mくらいにもなる日当りを好む落葉樹です。葉柄の根茎に蜜腺があります。小葉は15~40対あり、一つの小葉の大きさは6~10mmです。真夏に茎の頂上に紅色の花を咲かせます。長さ4cm程度の糸のように見えるものが雄しべです。開花は夕方で朝にはしぼみます。秋には長さ10~15cmの大型の豆果をつけます。

◎薬用部位と薬効

樹皮を夏期に採集し、日干ししたものが生薬の合歓皮(ごうかんぴ)です。抗炎症や抗浮腫作用に合歓皮を煎じても、また湿布や浴用剤としてもよい。

◎名前の由来、その他

夜は閉じて眠ったようになるためです。葉が株へ混じることもあります。別名“夜合樹”古名“ねぶ”といいます。

◇マタタビ ◇(マタタビ科)

◎自生、特徴

山野にごく普通に見られます。雌雄異株でキウイに近い植物です。夏期は6~7月で、その頃に雄木の葉の一部、あるいは全体が白く変化するという性質があり、この時期だとよく目立ちます。落葉の蔓性の木で5~6mくらいになり、他の樹木に絡まって生育している場合が多いようです。雌株にできる果実は液果で長さ2~2.5cm、直径1cmくらいとなり、まだ青い時期(夏の頃)にマタタビミタマバエが寄生すると、表面が凹凸になり、生薬の木天蓼(もくてんりょう)となります。秋には黄色く熟して少し甘味を有し食べられます。

◎薬用部位と薬効

果実にマタタビミタマバエが寄生したものを集め湯通しした後、乾燥したものが生薬の木天蓼です。

鎮痛や強壮、体を温めます。

◎名前の由来、その他

木天蓼を食べたら疲れも取れて、また旅を続けられたのでマタタビなどといわれます。花を酢の物、また新芽は湯がき食用とします。ネコ科の動物が好むので有名です。

◇ミソハギ ◇(ミソハギ科)

◎自生、特徴

田の用水路や湿地によく見られます。8月頃、70~100cmに生育した茎の上部の葉の付け根に数個ずつ、通常6枚の花弁を持った紫色の花をさかせます。

◎薬用部位と薬効

花期の全草、葉を用います。全草をよく水洗いし、日陰で乾燥したものを下痢止めに、また葉の煎じ液を虫さされなどに外用します。

◎名前の由来、その他

禊萩(みそはぎ)が転訛したものとされます。盆の仏事に切り花として用いられます。また葉は茹でたり天ぷらに、花は茹でて酢の物など食用とされます。ヨーロッパや北米に分布するエゾミソハギはPurple Loosestrifeといわれます。

- 夏の身近な薬草の紹介 ⑧

梅雨明け宣言が早かったせいか、今は戻り梅雨らしいですね。何とも言えない天候が続いていま~す。また、世の中が進みすぎて私たちの年代(〇〇才)ではなかなかついていけません。

世間では、驚愕な考えられない事件があちらこちらでおこり、本当に怖い時代ですね。ゆっくり寝てもいられないですね。

それに比べ、花はいいですね。心が和むし気持ちが落ち着きますよね。

それでは、「夏の身近な薬草の紹介」 ⑧でもう少し紹介しましょう。

◇アマチャ ◇(ユキノシタ科)

◎自生、特徴

ヤマアジサの変種でアマチャ自体野生品は少ないが、ヤマアジサイの中で甘いのがアマチャです。株から径1cm内外までの幹が束生し、高さは1mぐらいになる落葉樹です。葉は対生、有柄鋸歯のある楕円形で先端はとがっています。7~8月頃枝先に次から次へと花を咲かせます。花と見えるのは萼です。

◎薬用部位と薬効

9月頃に幹ごと刈り取り、葉のみを集めて軽く乾燥後揉み、発酵乾燥したものが生薬の甘茶です。

ノンカロリーの甘みであるだけでなく、最近の研究で、甘味成分以外にアトピー型のアレルギーに有効な成分が含有されていることが明らかになりました。

◎名前の由来、その他

葉が甘味を有するため名付けられました。4月8日の灌仏会で釈迦に甘茶を注ぎ、それを持ち帰って墨をすり、“千早振る卯月8日は吉日よ神さけ虫を成敗ぞする”と書き、虫除けのまじないとされました。現在、日本の甘茶の生産地は長野県柏原と岩手県九戸村の二ヶ所ぐらいになってしまいました。

◇サネカズラ ◇(マツブサ科)

◎自生、特徴

常緑の蔓性木本で地面を這ったり、他の木についてよじ昇ったりします。7~8月に葉腋から花を出し、1.5㎝くらいの淡黄色の花を咲かせます。雌雄異株です。秋に多数の果実が丸い集合果を作り、蔓に下がっているのを見ることができます。

◎薬用部位と薬効

果実の熟したものを乾燥させて、和五味子(ごみし)として漢方薬に処方されたこともあります。五味子と同じく鎮咳や滋養強壮剤とします。

◎名前の由来、その他

実葛で実の美しいカズラ、また美男葛(びなんかずら)ともいわれるのは、茎に多く含有される粘液で髪を整えたことによります。

◇シュウカイドウ ◇(シュウカイドウ科)

◎自生、特徴

あまり野生化したものは見られない。庭などに植栽されており、日陰を好みます。冬季は地上部が枯れます。枯れる前に花の後ろと葉の付け根にダイズ大の芽をつけ、茎葉の枯れる頃に地上に落ち繁殖します。茎は春に塊茎(かいけい)から出て40~60cmとなり互生します。茎の節は紅色で、花は淡紅色であるが花柄は赤いです。茎葉とも多肉質で、花期は8~10月と長いです。

◎薬用部位と薬効

茎葉を搾り、タムシなどの皮膚病に外用します。

◎名前の由来、その他

中国名秋海堂(しゅうかいどう)の音読みです。ベコニアの仲間で、中国からの渡来植物です。

花を食用とする場合もありますが、蓚酸を多く含有し、酸味が強く、多く食べないほうがよいとされています。

◇シロツメグサ ◇(マメ科)

◎自生、特徴

どこにでも見られる多年草。茎は地を這ってどんどん繁殖します。葉は互生し、長さ5~20cmの葉柄の先にハート形の小葉が3枚つきます。花期は6~8月が主で、葉の付け根から花柄が10~30cm伸び、その先端に白い花を咲かせます。稀に4枚葉の奇形が幸運をもたらすとして喜ばれます。

◎薬用部位と薬効

全草を使用します。痔の出血に煎じた液を服用します。

◎名前の由来、その他

江戸時代にオランダから輸入されるガラス製品の梱包材料にクローバーの乾燥千草が用いられていたために、クローバーを詰草といったといいます。シロツメクサは花が白いことからだそうです。

次回、「夏の身近な薬草の紹介」⑨を掲載しま~す。お楽しみにネ。

毎日暑いので夏バテしないように、日頃の健康管理をしっかりしてくださいね。

熱中症には充分気をつけて下さいね。適当に水分補給をし、できるだけ炎天下は避け、涼しいところで過ごしてください。万一、熱中症の症状がでたら、すぐに病院へ行くか、たちまちは、涼しいところで横になり、足を少し高くして、ベルト等締めているところをゆるめ、首(特に頚動脈のあたり)や太ももの付け根等を冷やせば良いみたいですよ。

健康に注意しながらこの暑い夏を乗り切りましょう。