人と薬の関わりを体験・学習 甲賀市 くすり学習館

- 開館時間 9:30〜17:00(入館無料)

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29〜1/3)

お知らせ/ブログ

ブログ/お知らせ

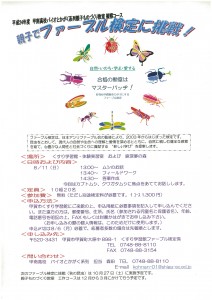

- 親子でファーブル(昆虫)検定に挑戦しよう!

今年も下記日程で「くすり学習館」においてファーブル検定をします。

昆虫をとおして、現代人の自然や生命への理解と愛情を深めるとともに、自然に親しむ健全な感覚を育て、心豊かな人間性と社会づくりに貢献する“新しい学び”を提案します。

《場 所》 くすり学習館・体験学習室 および 鹿深夢の森

《日時および内容》 平成24年8月11日(土)

13:00~ ムシのお話

13:40~ フィールドワーク

14:30~ 答案作成

今回はカブトムシ、クワガタムシに焦点をあててお話します。

《定 員》 10組 20名

《参加費》 無 料 (ただし、別途検定料が必要です。 1コース 1,300円)

《申込方法》 甲賀市くすり学習館にご来館の上、申込用紙に必要事項を記入して申し込んでください。 また、遠方の方は、郵便番号、住所、氏名(参加される児童名と保護者名)、年齢、電話番号を明記の上、FAXもしくは封書かハガキでお申込ください。(お申込の際の個人情報は、このためだけに使用します。)

《申込〆切り》 平成24年8月6日(月)必着で、応募者多数の場合は先着順とします。

《申込先》 〒520-3431 甲賀市甲賀町大原中898-1

くすり学習館ファーブル検定係

TEL 0748-88-8110

FAX 0748-88-3154

《問い合わせ》 甲南高校バイオとかがく系列 担当 森田 TEL0748-86-4145

さあ、昆虫の好きな仲間たち、いっしょに観察をしよう!

※ 次のファーブル検定に挑戦(秋の昆虫)は、平成24年10月27日(土)に実施予定です。

また、親子ものづくり教室 工作コースは12月~3月にかけて行う予定です。

- 身近な薬草の紹介 ①

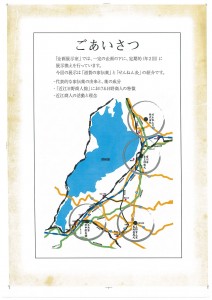

緑豊かな鈴鹿山脈に抱かれたわが甲賀町は、“鹿深の郷(かふかのさと)”とも呼ばれ、甲賀忍者発祥の地として日本はもとより、広く世界にもその名を知られています。

また、一方では全国を駆け巡っていたこの甲賀忍者の経験が生かされ、各家庭を訪ねて薬を売り歩く配置販売業が盛んとなり、その後、医薬品をはじめとする多くの医療関連企業の立地が進むなど「くすりのまち」として発展してまいりました。

ここで、身近な薬草等を少し紹介しましょう。

◊アカネ ◊アカネ科

◎自生、特徴

山野によく見られ、茎は細いが全体に逆刺がついていて、他のものに絡まりよく生育する。蔓性で茎は四角く、根は赤黄色をしている。夏から秋にかけて多数 の淡黄緑色の円錐状の花をつける。果実は熟すと黒くなり、ほぼ1~2個の種子をつける。

◎薬用部位と薬効

根を茜草根(せいそうこん)といい、止血や浄血作用、鎮咳や去痰作用もあるとされている。染色用植物としても有名である。

◎名前の由来、その他

根が赤く染料となることからアカい根となった。根を煎じた液に布を入れ、1年 近く放置後、数回煎じ液に入れては乾燥させるという、大変手間のかかる作業の後に茜染が完成する。ヨーロッパでもセイヨウアカネが同様に用いられる。

◊ムラサキ ◊ムラサキ科

◎自生、特徴

日本全土の水はけの良い草地、草原に普通に自生するが現在はほとんど自生は見られない。草丈は60センチくらいで茎は直立する多年草です。

葉の付け根部分に、6~7月ころ茎頂(けいちょう)に、ロート状の小さい白い花(直径4~5㎜)を咲かせます。太いゴボウ状の根をもち、乾燥すると暗紫色である。

◎薬用部位と薬効

生薬名はシコン(紫根)といい、乾燥して砕いた根を用います。紫の色素中の有効成分には殺菌力や肉芽形成作用があり、やけど、腫れ物、痔、あれ止めなどに用いられます。また、紫根は皮膚粘膜の異常細胞を取り去り、新しい皮膚の形成を促進する生薬として注目されています。

◎名前の由来、その他

中国最古の薬物書、神農本草経(しんのうほんぞうきょう)には、紫草として出てきます。また、本草綱目(ほんぞうこうもく)には「この草は根が紫で、紫染めの染料になるところから名づけた」という記述があります。

「茜さす 紫野ゆき 標野ゆき 野守は見ずや 君が袖振る」 額田王

ムラサキと聞けば、この万葉集の額田王の歌に詠まれたむらさきです。聖徳太子の時代より紫色は最高位の服色とされ、珍重され、染色の原料にするため栽培が行われてきた。

また、ムラサキは和歌山の名医である華岡青洲家伝の「紫雲膏」に処方されています。

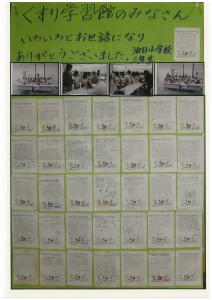

- 甲賀市立油日小学校3年生の皆さんが兵糧丸づくりに挑戦

平成24年6月7日(木)に油日小学校3年生の皆さん2クラスが、

昔忍者が携帯食として持ち歩いていたという「兵糧丸」をみんなで

楽しく作っていただきました。

クラス全員からお礼のお手紙が届きました。こちらこそありがとう

ございました。

このブログを見てくださった方も、一度ぜひ遊びに来てください。

- 先月5月30日より企画展示室が替わりました

「企画展示室」では、定期的に(年2回)展示替えをしています。

今回のテーマは「滋賀の家伝薬」と「せんねん灸」の紹介をしています。

・代表的な家伝薬の由来とくすりの成分

・「近江日野商人館」における日野商人の特徴

・近江商人の活動と理念

すっごく解りやすく解説しています。是非来てみてください。

- 企画展示室のテーマが替わりました

平成24年5月30日(水)より「くすり学習館」企画展示室のテーマが『滋賀の家伝薬』と題して内容が替わりました。

展示ガラスケースには「代表的な家伝薬のパッケージ」と「薬の成分(生薬)」等々を展示し、パネルを通してそれぞれの由来が詳しく書かれております。

また、「せんねん灸」の紹介では、人形で艾(もぐさ)の出来るまでを紹介し、 彦根の「赤玉神教丸」や日野の「萬病感應丸」、「近江日野商人館」、栗東の大角家「和中散本舗」等々を展示物・パネルを通して紹介いたしております。

スタッフ一同お待ちいたしております。